Quasi un funerale di Stato.

E la Rai (parliamo della rete ammiraglia, Rai 1), proprio come ai tempi della cerimonia funebre in onore di Alberto Sordi, ha voluto esserci, nel primo pomeriggio di ieri, martedì 23 febbraio. C’erano amici e vip, e amici-vip, da riempire un duomo, nel cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, a Milano, per dare laicamente l’ultimo saluto a Umberto Eco, il più milanese degli alessandrini, o il più alessandrino dei milanesi. In mezzo ad un oceano di ex studenti, di colleghi d'accademia, di ammiratori, di semplici lettori, tanti volti celebri, dunque, e ce lo si poteva aspettare, data l’importanza e la notorietà del personaggio; tutti a vario diritto candidati o candidabili a dare una loro testimonianza sul palco degli oratori.

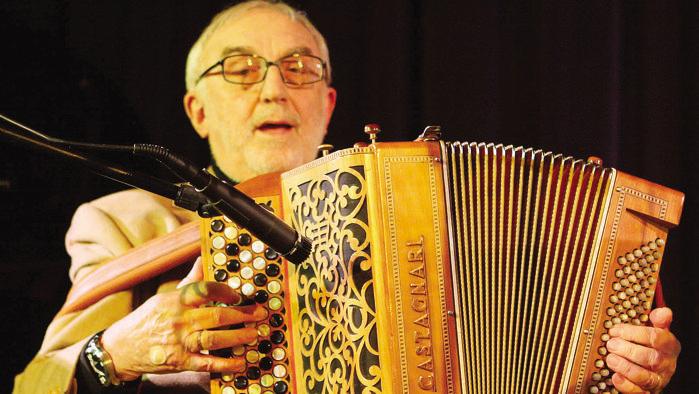

C’era Gad Lerner, c’era Roberto Benigni. Proprio alla fine, quando è stato dato l’annuncio che la serie di interventi si sarebbe conclusa con un ricordo tra il serio e il faceto, tutti pensavano che i microfoni e l’uditorio sarebbero stati per il Giullare Fiorentino. Invece no, il contributo era già stato aggiudicato a Moni Ovadia, che con uno dei suoi caratteristici zucchetti di lana multicolori ha rievocato la passione di Eco (una delle tante) per l’umorismo ebraico. Ed è stato uno degli interventi più apprezzati, insieme a quello del più caro tra i compagni di liceo del semiologo, Gianni Coscia, poi divenuto un rinomato jazzista: gli era venuta la pazza idea di sfondare nel mondo del jazz con la fisarmonica (strumento inusuale in quel mondo), e furono proprio le note di copertina scritte da Eco per il suo primo album a motivarlo a proseguire in quel progetto.

Questo a dimostrazione del fatto che la selezione di coloro che hanno preso la parola, anche a costo di fare un dispetto alla miriade di titolati pretendenti ad uno spicchio di sermo funebris, è stata molto accurata, e il più possibile confacente al percorso degli affetti e delle esperienze biografiche e lavorative di un intellettuale che, è inutile dirlo, mancherà all’Italia. Elisabetta Sgarbi ha ricordato, con sobria commozione, l’ultima avventura editoriale di Umberto Eco, quella “Nave di Teseo” nata come progetto alternativo al colosso Mondazzoli, e che, probabilmente, allo studioso sarebbe piaciuto diventasse una nuova Bompiani indipendente, la casa editrice che più gli era rimasta nel cuore (perché era quella che lo aveva visto crescere come scrittore). Il nipote di Eco lo ha ricordato nelle vesti di nonno stimolante e creativo, con cui era un piacere “fare le parole crociate” (ennesima sua passione); l’università di Bologna ha fatto omaggio al suo spirito innovativo, altri colleghi hanno sottolineato il fatto che per lui insegnare era un po’ come respirare.

Non sono mancati, com’è ovvio, gli interventi dei politici, prevedibilmente già tesi a magnificarne la statura culturale a beneficio dei posteri: il sindaco di Milano, Pisapia, ne ha lodato la curiosità versatile e lo sguardo aperto sul mondo; il ministro dei Beni culturali, Franceschini, ha riconosciuto in lui una bandiera della cultura italiana, e la ministra della Pubblica Istruzione, Giannini, ne ha parlato come di un De Saussure della semiotica, con il suo fondamentale Corso uscito nel ’75 che ha formato generazioni di studiosi. Dal palco del cortile della Rocchetta si è ricordata anche la definizione data da Eco al concetto di “classico”: tutto ciò che a livello letterario siamo costretti a odiare a scuola, ma che poi riscopriamo nel corso della vita e ci sorprende.

A noi piace invece definire il “classico” in diretta contrapposizione al “bestseller”: quest’ultimo è un libro molto letto e molto amato in una determinata epoca, ma mai più in seguito; con un classico, invece, ci troviamo di fronte ad un’opera che non perde mai attenzione né pubblico in nessuna epoca, e continuerà ad essere letto in qualsiasi altra epoca. Se i libri di Eco sapranno vincere la sfida del tempo, e dunque interessare le generazioni future dei lettori, a giusta ragione egli stesso potrà essere definito un classico.